時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010

Prism of the Real: Making Art in Japan 1989–2010

~

- 開催中

- 企画展

複数の視点から日本で生まれた多様な美術表現に光をあてる

国立新美術館と香港 M+ による初の協働企画

2025年9月3日(水)から12月8日(月)まで、国立新美術館は、日本のアートシーンを彩った革新的な表現に光をあてる展覧会「時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010」を開催します。

昭和が終わり、平成の始まった1989年から2010年までに、日本でどのような美術が生まれ、日本からどのような表現が発信されたのか。本展は、国内外の50を超えるアーティストの実践を検証します。この20年間は、冷戦体制が終わり、人、ものが行き来するグローバル化の始まりによって、国際的な対話が大いに促進された時期です。当館はアジア地域におけるパートナー美術館、香港のM+との協働キュレーションにより変化に富んだ時代を見つめ直します。

本展は、80年代初頭以降の国際化の胎動を伝える「プロローグ」に始まり、続く「イントロダクション」では、日本社会が大きな転機を迎えるなか1989年を転換点として登場した、新しい批評性を持つ表現を紹介します。そして、以降の時代をテーマに基づく章=3つのレンズを通して見つめていきます。1章「過去という亡霊」では戦争、被爆のトラウマ、戦後問題に向き合い続ける探求を、2章「自己と他者と」では自他のまなざしの交換のなかでアイデンティティやジェンダー、文化的ヒエラルキーを問う実践を、3章「コミュニティの持つ未来」では、既存のコミュニティとの関わりや新たな関係性の構築に可能性を探るプロジェクトを紹介していきます。国内外のアーティストによる実験的挑戦は、時代、社会の動向をとりこむプリズムとなって、さまざまな問いかけを含んだ作品へと反射されていきました。

この20年間の日本というプラットフォームを国内外の双方向的視点で捉えながら、複数の歴史と文脈が共存する多元的な美術表現を提示します。

開催概要

- 会期

-

~

休館日:毎週火曜日

*ただし9月23日(火・祝)は開館、9月24日(水)は休館 - 開館時間

10:00~18:00

毎週金・土曜日は20:00まで

※入場は閉館の30分前まで- 会場

-

国立新美術館 企画展示室1E

〒106-8558東京都港区六本木7-22-2 - 観覧料

-

当日 2,000円(一般)、1,000円(大学生)、500円(高校生) チケット取扱い:

・当日券:国立新美術館チケット売り場

・オンラインチケット(当日でも購入いただけます)- 本展には性的な表現を含む作品が出品されます。

- 中学生以下は入場無料。

- 障害者手帳をご持参の方(付添の方1名含む)は入場無料。

- 学校等の教育活動でのご来館についてはこちらをご覧ください。

- 会期中に当館で開催中の他の企画展および公募展のチケット、またはサントリー美術館および森美術館(あとろ割対象)で開催中の展覧会チケット(半券可)を国立新美術館チケット売場(1E展示室入口)で提示された方は、本展覧会チケットを100円割引でご購入いただけます。

- 国立美術館キャンパスメンバーズ加盟の大学等の学生・教職員は本展覧会を学生800円、教職員1,800円でご覧いただけます。国立新美術館チケット売場(1E展示室入口)でお求めください。

- 割引の詳細についてはこちらをご覧ください。

-

会場での観覧券購入に次のクレジットカードと電子マネー等がご利用いただけます。

クレジットカード:MasterCard、VISA、JCB、AMEX、Diners Club、DISCOVER、銀聯、QUICPay 電子マネー:交通系IC、楽天Edy、WAON、nanaco、iD QR決済:auPay、BankPay、AliPay、WeChat Pay、PayPay、d払い、ゆうちょPay

- お問合せ

050-5541-8600(ハローダイヤル)

参加アーティスト

会田誠、マシュー・バーニー、蔡國強、クリスト、フランソワ・キュルレ、ダムタイプ、福田美蘭、ドミニク・ゴンザレス=フォルステル、デイヴィッド・ハモンズ、ピエール・ユイグ、石内都、ジョーン・ジョナス、笠原恵実子、川俣正、風間サチコ、小泉明郎、イ・ブル、シャロン・ロックハート、宮島達男、森万里子、森村泰昌、村上隆、長島有里枝、中原浩大、中村政人、奈良美智、西山美なコ、大竹伸朗、大岩オスカール、小沢剛、フィリップ・パレーノ、ナウィン・ラワンチャイクン、志賀理江子、島袋道浩、下道基行、曽根裕、サイモン・スターリング、ヒト・シュタイエル、トーマス・シュトゥルート、束芋、高嶺格、フィオナ・タン、照屋勇賢、リクリット・ティラヴァニャ、椿昇、フランツ・ヴェスト、西京人、山城知佳子、やなぎみわ、柳幸典、ヤノベケンジ、米田知子、ほか、および関連資料

※姓アルファベット順

奈良美智《Agent Orange》 2006年

アクリル/カンヴァス

162.5 × 162.5 cm

個人蔵

© NARA Yoshitomo, 2025

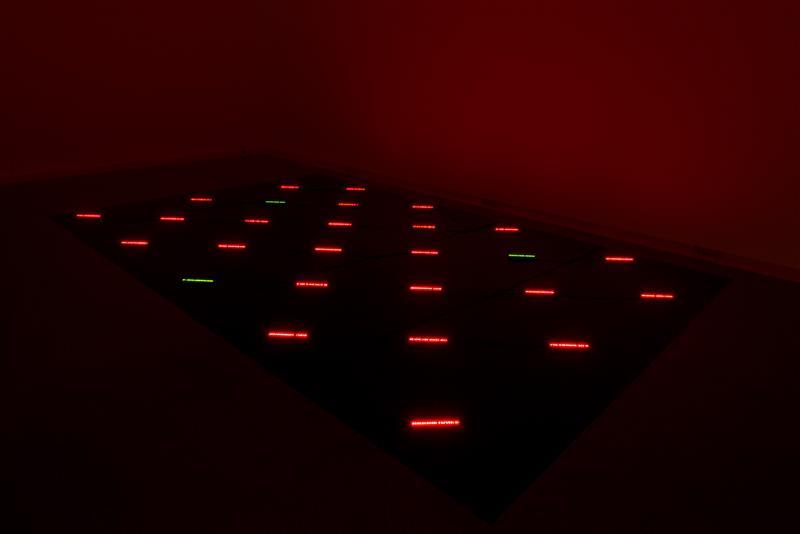

宮島達男《Slash》 1990年

発光ダイオード

653 × 438 cm

京都国立近代美術館

Courtesy of The National Museum of Modern Art, Kyoto

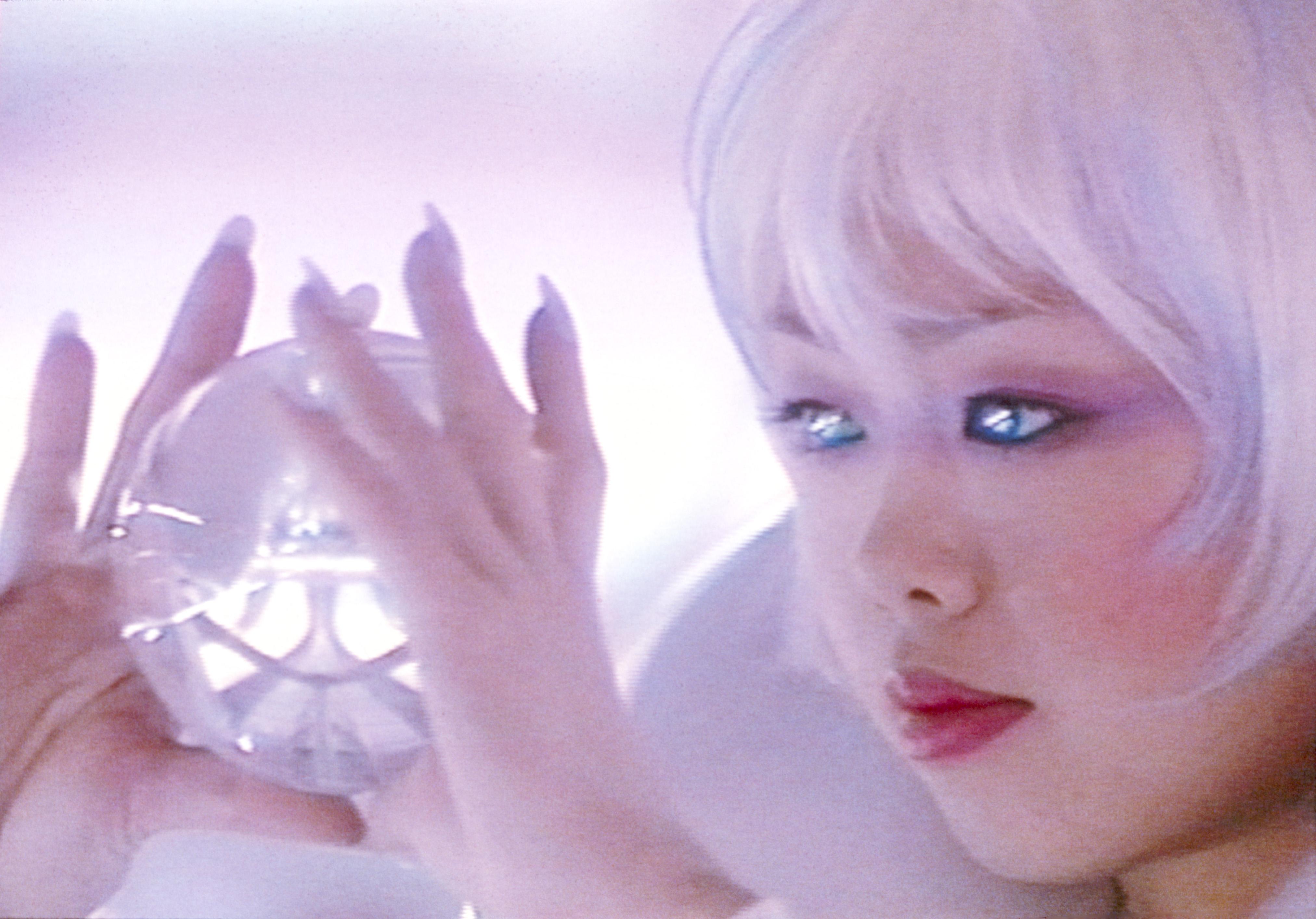

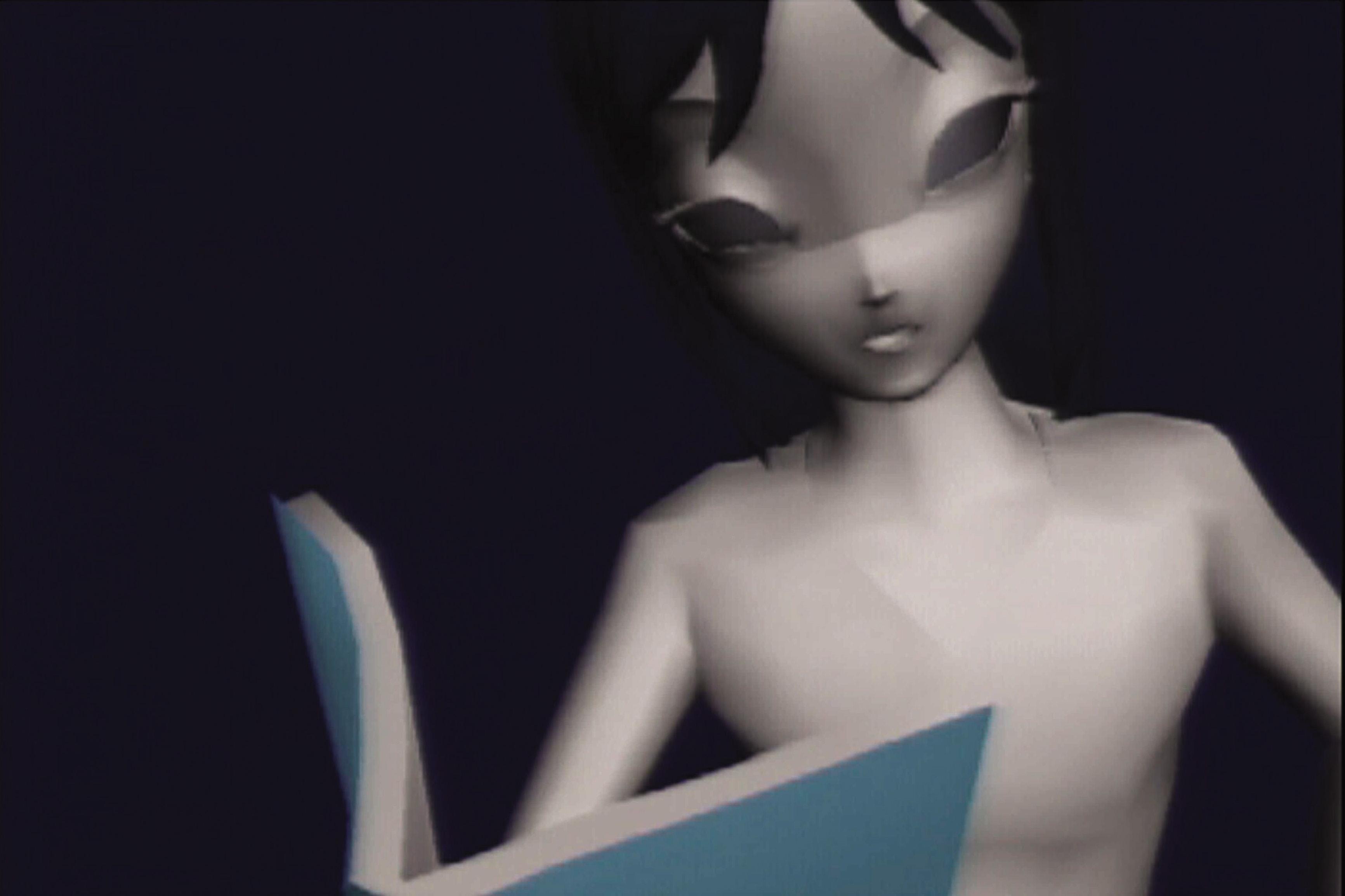

森万里子《巫女の祈り》 1996 年

ビデオ 4分42 秒

作家蔵

© Mariko Mori, Courtesy of the Artist

石内都《mother's #35》 2002年

Cプリント

107.5 × 74 cm

作家蔵

© Ishiuchi Miyako. Courtesy of The Third Gallery Aya.

みどころ

表現はどこから生まれるのか ─世界と美術の交差点

本展が焦点を当てる約20年間は、グローバル化が本格的に進展した時期であり、そうした社会構造の変化を反映する新たな表現が生まれました。政治のいち早い安定を得て、経済的繁栄によって国際社会で知名度が高まる日本をプラットフォームに、人やものの移動が可能になり、美術館の開館が相次ぎ、オルタナティヴ・スペースの興隆、アーティスト・イン・レジデンスや芸術祭の活況といった同時代の美術を支える土壌が豊かになる中でどのような作品が生まれてきたかをたどります。

社会の変化にひらかれた表現 ─アーティストたちはどう向き合ったか

平成のはじまった日本、冷戦体制の終わった世界は大きく揺れ動きました。本展は、そのような転機のなかで日本のアートシーンを彩った革新的な表現に光をあてます。日本を起点に核や戦後の問題と向き合う作品、他者との関係を通じアイデンティティを問う試み、コミュニティのなかで新たな関係性を構築するプロジェクトなど、50人/組以上の国内外のアーティストによる実践を紹介します。

複数の視点から見つめる ─3つのレンズが導く鑑賞体験

「プロローグ」と「イントロダクション」に続き3つの章で構成される本展では、「戦争の記憶に向き合い読み直す視点」「ジェンダー、ナショナリティ、日本文化の再解釈」「共同体や新しい関係性の可能性を探る」といったテーマにより、鑑賞者は一つの物語ではなく、複数の視点を横断的に体験することができます。国立新美術館と香港のM+との協働キュレーションにより、ナショナリティという枠を越えた批評的な視座が提示され、日本で生まれた美術表現を多層的に読み直す貴重な機会となるでしょう。

プロローグ

戦後、政治の安定を得て、経済成長を遂げた日本では、80年代に入ると国際的アーティストとの交流が活発化します。日本における国際化の流れを、アーティストたちの往来やそれを支えた制度に焦点をあてながら、本展の背景を概観します。

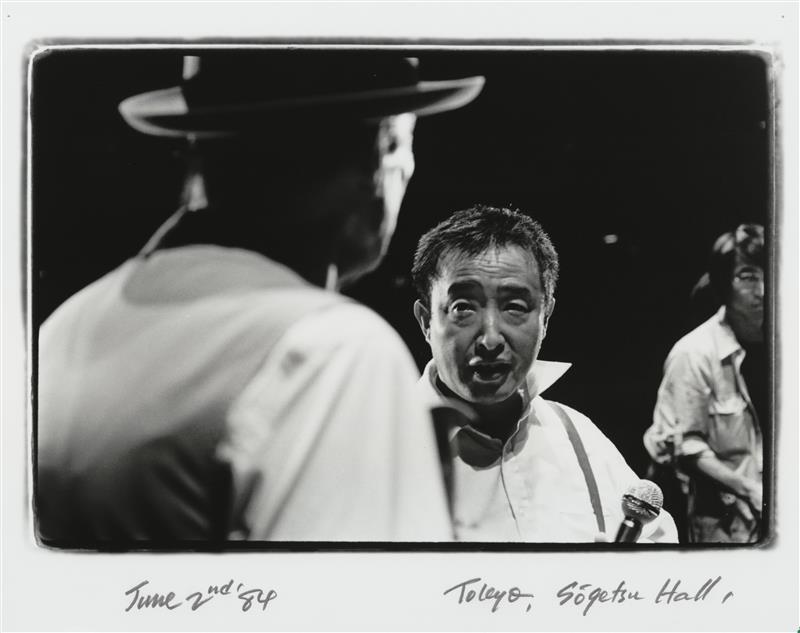

ナムジュン・パイク、ヨーゼフ・ボイス《2台ピアノのためのパフォーマンス》|撮影:安齊重男

草月ホール、1984年6月2日【1984年6月2日】

ゼラチン・シルバー・プリント

24.0 × 29.6 cm

国立新美術館ANZAÏフォトアーカイブ

© Estate of Shigeo Anzaï, 1984. Courtesy of ANZAÏ Photo Archive, The National Art Center, Tokyo

イントロダクション:新たな批評性

1989年を転換点として登場した、新たな批評性と革新的なエネルギーにあふれた表現を取り上げます。アーティストたちにとってのリアルな日常や社会状況を自身の表現にとりこむべく、日常的な素材を用い、ポピュラーカルチャーを取り入れるなど、アーティストの等身大の生き方を反映する、多様で視覚的にもインパクトある作品が登場します。

森村泰昌《肖像(双子)》 1989 年

Cプリント、透明メディウム 210×300cm

所蔵:森美術館、東京

© MORIMURA Yasumasa. 展示撮影:武藤滋生

柳幸典

《ザ ワールド フラッグ アント ファーム 1991―アジア》 1991年

彩色砂、プラスチックボックス、プラスチックチューブ、ヴィデオ、モニター 176.5 × 741.5 cm 広島市現代美術館蔵

© YANAGI STUDIO. Courtesy of Hiroshima City Museum of Contemporary Art.

椿昇《エステティック・ポリューション》 1990 年

発泡ウレタン、粘土、木(ヤナギ)、塗料他

290×360×270cm

金沢21世紀美術館蔵

©TSUBAKI Noboru. 撮影:斎城卓

画像提供:金沢21世紀美術館

中原浩大《レゴ》 1990-91年

レゴブロック

135 × 156 × 105.5 cm

国立国際美術館蔵

撮影:表恒匡

大竹伸朗《網膜(ワイヤー・ホライズン、タンジェ)》 1990–93年

油彩、オイルスティック、ウレタン塗料、樹脂、紙、 ホチキス、ハトメ、その他/木製パネル

274 × 187 × 20 cm

東京国立近代美術館蔵

© Shinro Ohtake.

撮影:大谷一郎

レンズ1:過去という亡霊

第二次世界大戦終結から時間と距離を置いて、戦後生まれのアーティストたちは過去の重みを踏まえながら戦争や核のトラウマ、植民地支配の記憶といった課題に取り組み、歴史の通説を疑ってその読み直しを行いました。日本の戦後史と向き合うアーティストの表現は、終戦から80年を経た現在もなお続く、社会、文化、人々への影響を示唆します。

ヤノベケンジ《アトムスーツ・プロジェクト: 保育園1・チェルノブイリ》 1997年

ライトボックス、カラー・トランスペアレンシー

120 x 120 x 21 cm

広島市現代美術館蔵

© Kenji Yanobe. Courtesy of Hiroshima City Museum of Contemporary Art.

高嶺格《God Bless America》 2002 年

ヴィデオ・インスタレーション

8分18 秒

東京国立近代美術館蔵

© Tadasu Takamine

山城知佳子〈オキナワTOURIST〉より《I Like Okinawa Sweet》 2004年

シングルチャンネル・ヴィデオ

7分35 秒

作家蔵

© Chikako Yamashiro. Courtesy of Yumiko Chiba Associates.

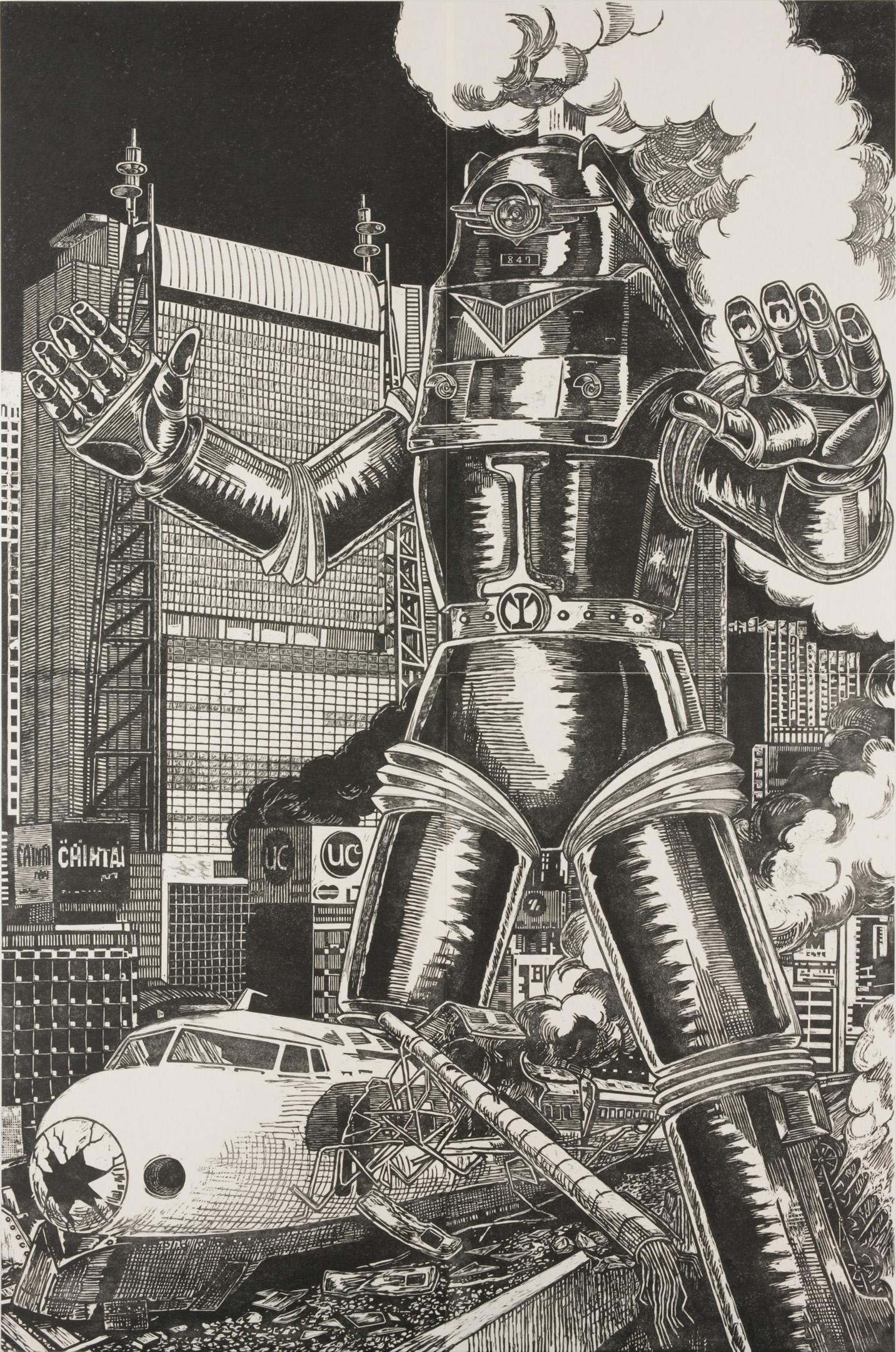

風間サチコ

《汽笛一声(満鉄人現る)》 2007年

木版(墨、和紙、木製パネル)

182 × 120.5 cm

国立国際美術館蔵

©Sachiko Kazama

照屋勇賢《結い、You-I》 2002年

紅型(顔料、麻)

169.2 × 149 cm

所蔵:森美術館、東京

©Yuken Teruya. 撮影:木奥惠三

会田誠《美しい旗(戦争画RETURNS)》 1995年

木炭、大和のりをメディウムにした自家製絵具、アクリリック/紙(襖)、蝶番、屏風二曲一双

各169 × 169 cm

東京国立近代美術館蔵

©AIDA Makoto

レンズ2:自己と他者と

洗練された伝統文化と斬新で奇抜な現代の文化が混在する日本は国内だけでなく海外で活動するアーティストたちも触発しました。ジェンダーやナショナリティといった慣習や規範に挑戦するテーマをもつ作品から、再解釈された日本文化を映し出す作品まで、自他のまなざしの交換のなかで、さまざまな角度からアイデンティティを問う試みを取り上げます。

やなぎみわ《アクアジェンヌ イン パラダイス II》 1995 年

Cプリント 各200.0 × 100.0 cm (3点組)

国立国際美術館蔵

© Miwa Yanagi

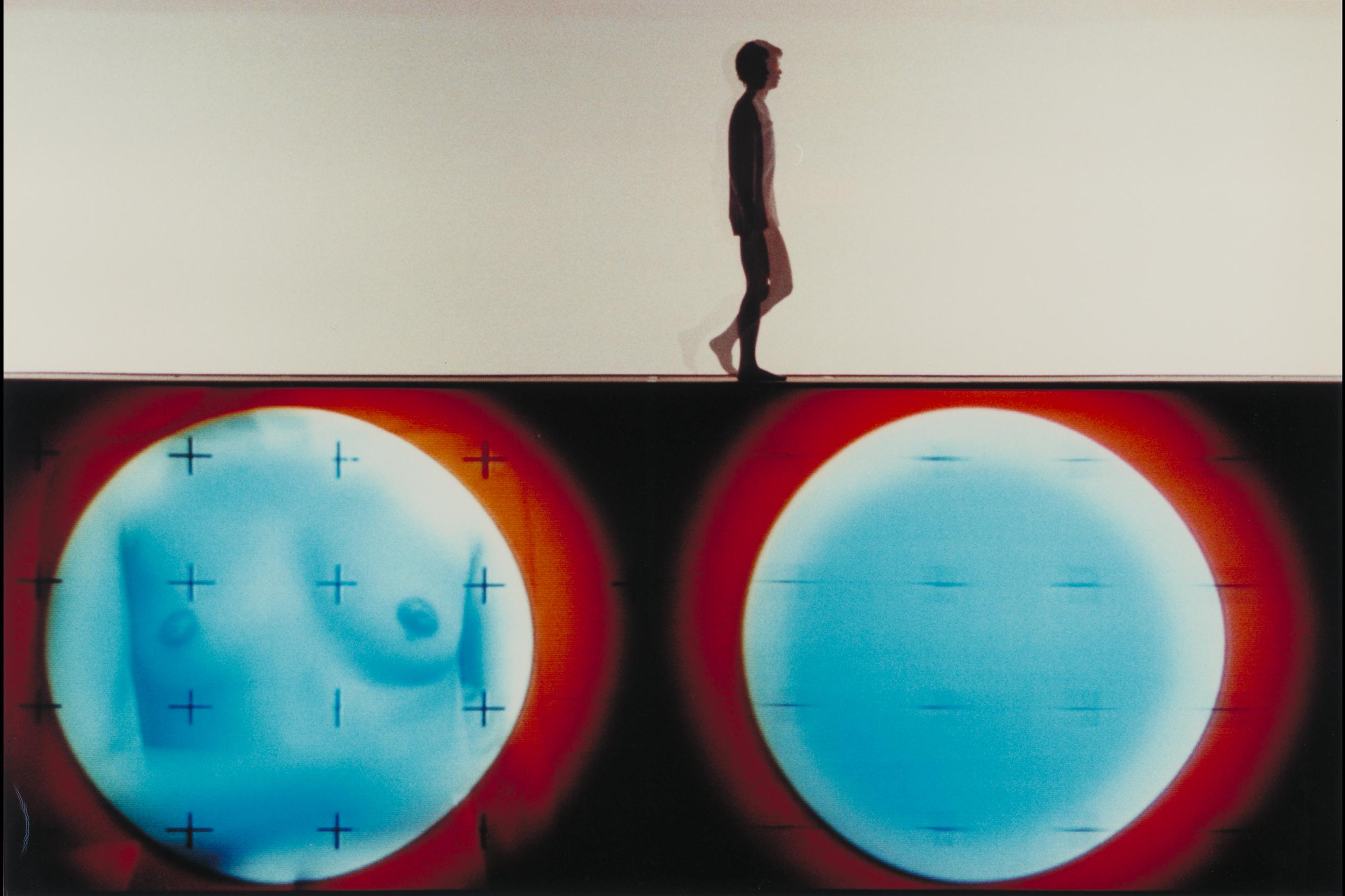

ダムタイプ《S/N》 1995/2005年

ヴィデオ(カラー、ステレオサウンド) 87分

作家蔵

撮影:WOWOW(1995年 スパイラルホール、東京)

編集:高谷史郎

写真:高谷桜子

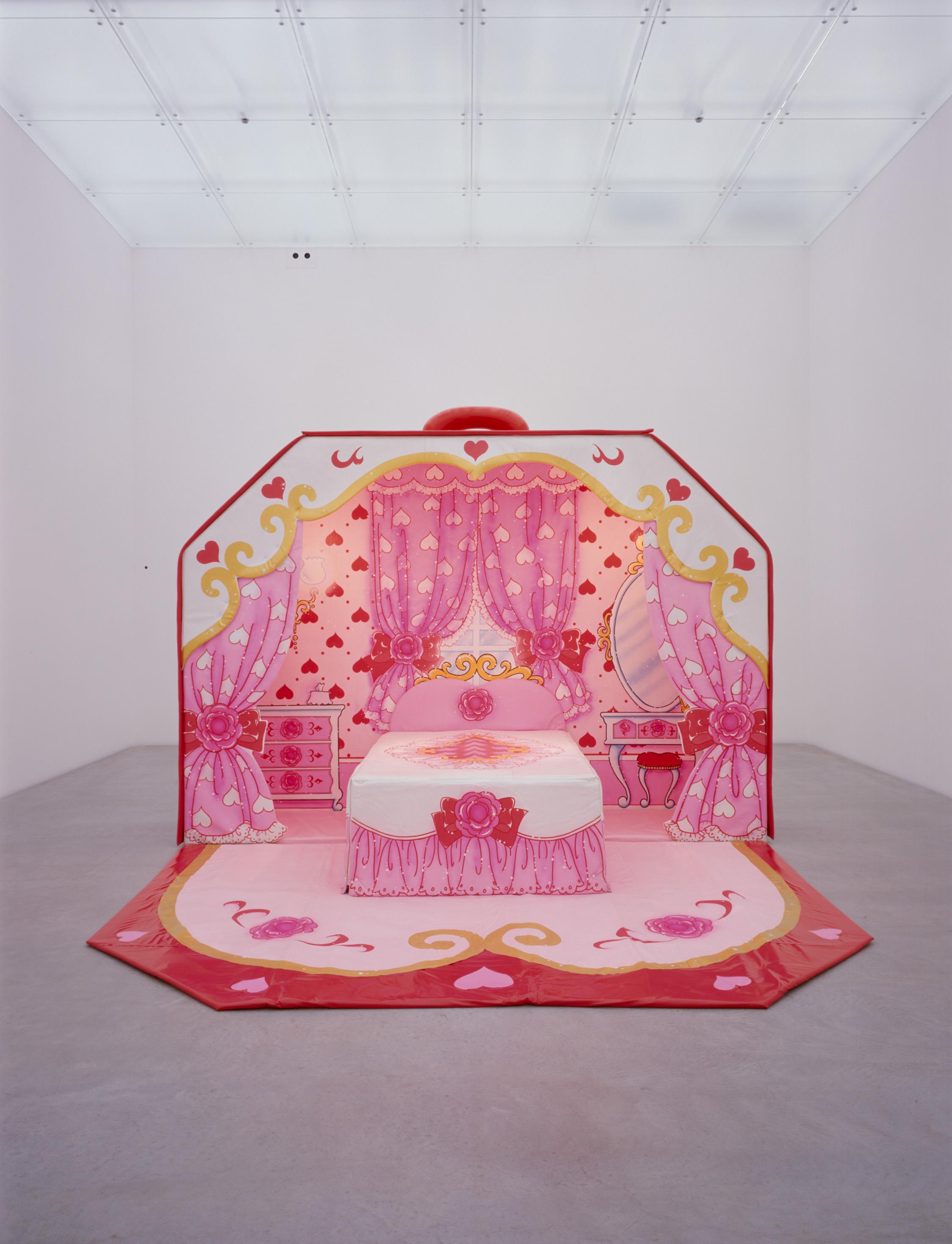

西山美なコ《ザ・ピんくはうす》 1991/2006 年

アクリル、ビニール布、鉄鋼、ウレタンマット他

310×400×370cm

金沢21世紀美術館蔵

©NISHIYAMA Minako. 撮影:末正真礼生

画像提供:金沢21世紀美術館

イ・ブル

《受難への遺憾―私はピクニックしている子犬だと思う?》 1990 年

パフォーマンス記録写真を編集した映像 3分50 秒

作家蔵

© Lee Bul. Courtesy of the artist

リクリット・ティラヴァニャ《(ゴースト・リーダー C.H.)》 2002年

ヴィデオ(カラー、サウンド) 8時間30 分

ファン・アッベ市立美術館蔵(ファン・アッベ市立美術館振興財団寄贈)

© Rirkrit Tiravanija 2002-2025. Courtesy of Air de Paris.

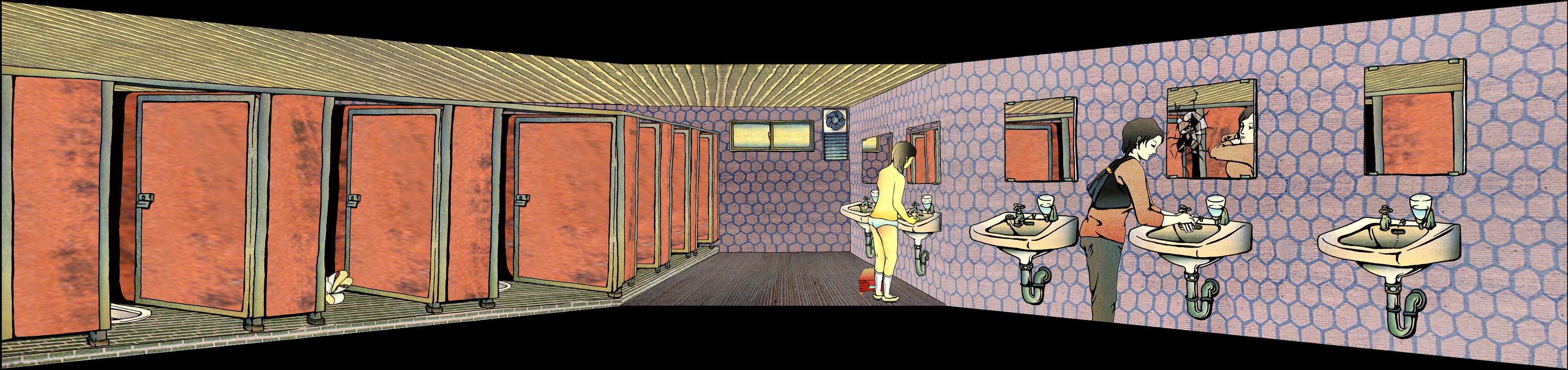

束芋《公衆便女》(スチルイメージ)2006 年

ヴィデオ・インスタレーション 6分5 秒

作家蔵

© Tabaimo. Courtesy of Gallery Koyanagi.

大岩オスカール《古代美術館》 1995年

アクリル/合板 182 × 546 cm

豊田市美術館蔵

©Oscar Oiwa Studio

レンズ3:コミュニティの持つ未来

地域社会や既存のコミュニティとの関わりを模索し、新たに人々と社会とのつながりや関係性を構築していくプロジェクトの可能性に目を向けます。グローバル化のなかで、アーティストがどのように他者と共生できるのかという課題への取り組みは、様々な形でヒエラルキーをなくし、境界をのりこえる起動力を生みました。この時代を特徴づける思考を持った作品を取り上げます。

西京人《第3章 ようこそ西京に ̶ 西京オリンピック》 2008年

ヴィデオ、ミクスト・メディア

映像:35 分、他可変

金沢21世紀美術館蔵

© Xijing Men. 撮影:木奥惠三 画像提供:金沢21世紀美術館

小沢剛

《ベジタブル・ウェポン-さんまのつみれ鍋/東京》 2001年

Cプリント

113.0×156.0cm

国立国際美術館蔵

© Tsuyoshi Ozawa

ナウィン・ラワンチャイクン

《博多ドライヴ・イン1》記録写真

1998年

Courtesy of Navin Production

曽根裕《19番目の彼女の足》 1993年

金属、皮革、ゴム他

各 90 × 40 × 100 cm(19点組)

水戸芸術館蔵

撮影:加藤健

島袋道浩

《スウォンジー・ジャック・メモリアル・ドッグ・ スウィミング・コンペティション》 2003年

ヴィデオ(カラー、サウンド)

6分15 秒

作家蔵

Collaboration with Glynn Vivian Art Gallery, Swansea, U.K Courtesy: the artist + Air de Paris,Romainville + Amanda Wilkinson Gallery, London

志賀理江子

〈螺旋海岸〉より《おかあさんのやさしい手》

2009年

発色現像方式印画

180 × 120 cm

金沢21世紀美術館蔵

© SHIGA Lieko. 画像提供:金沢21世紀美術館

本展を知るための11のキーワード

ANZAÏフォトアーカイブ

国立新美術館が所蔵する安齊重男(1939-2020)の写真資料群。安齊は写真家であると同時に、「現代美術の伴走者」を自称するアート・ドキュメンタリストとして、1970年から30年以上にわたり、日本のアートシーンを記録し続けた。本展でも、80年代に来日した海外アーティスト、国際展でデビューした日本のアーティストたちの作品に加え、パフォーマンスや制作の現場を知る手がかりとなる。

オルタナティヴ・スペース

美術館でもギャラリーでもないアートスペースを指し、主に実験的な展示や活動を試みるための場所として、欧米では1960-70年代に、日本では80年代に誕生した。小池一子が主宰した「佐賀町エキジビットスペース」(ʼ83-ʻ00)を皮切りに、ワコールが運営するスパイラル(ʼ85- )、バーを備えたハイネケン・ヴィレッジ(ʼ88-ʻ91)、四谷の東長寺講堂P3(ʼ89-ʻ99)など東京都内のスペースにくわえ、ICA, Nagoya(ʼ86-ʻ92)、KPOキリンアートプラザ大阪(ʼ87-ʻ08)、福岡の三菱地所アルティアム(ʼ89-ʻ21)が相次いでオープンし、全国各地で新しい美術の紹介に貢献した。

アーティスト・イン・レジデンス

日本では1980年代末以降に全国各地の都市部で美術館の開館が相次ぐかたわら、90年代には地方自治体が担い手となって芸術家を招き、滞在制作を支援するレジデンス・プログラムが始動。茨城県守谷市で実験的に始まったアーカスプロジェクト(ʼ94-)や山口県の秋吉台国際芸術村(ʼ98-)が長い実績を誇る。また、各国政府が日本の文化機関として設立したヴィラ九条山(ʼ92-)やゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川(ʼ11-)があるほか、福岡・天神の街中でアートプロジェクトを実施したミュージアム・シティ・天神(ʼ90-)やCCA北九州(ʼ97-21)など、展覧会企画と並行してプログラムを実施することも多い。

アーティスト・コレクティヴ

複数のアーティストによって結成される集団のこと。個人の表現活動を並行して行い、構成メンバーが流動的であることも多い。日本では、1950年代に瀧口修造が率いた実験工房、吉原治良を中心とした具体美術協会がその先駆けとされるが、コラボレーションの重要性を認識し、分野や国籍を超えて協働するダムタイプ(ʼ84-)、昭和40年会(ʼ94-)、西京人(ʼ07-)らは現在も活動を続け、表現の可能性の拡大を試みる。

ヴェネツィア・ビエンナーレと「アペルト」

“美術のオリンピック”とも称され、1895年から2年に一度、イタリアの水の都ヴェネツィアで開催される国際美術展。世界各国がパビリオンを持って自国の代表作家をフィーチャーすることで、現代美術の最新の動向を発信し続けている。また、1980-95年に設けられた「アペルト」部門は若手作家の登竜門となり、宮島達男と森村泰昌(ʼ88)、椿昇、中原浩大、柳幸典(ʼ93)らは、「アペルト」参加を機に国際的に活動の場を広げるようになった。

世界で開催された日本の現代美術展

経済的繁栄によって国際社会における日本の知名度が高まるなか、1980-90年代には日本の現代美術展が海外で度々行われた。その嚆矢とされる「アゲインスト・ネイチャー:80年代の日本美術」(ʼ89-ʼ91)は全米7都市を、「プライマルスピリット:今日の造形精神」(ʼ90-ʻ91)は北米4都市を巡回。他にも日本からオセアニア地域へ渡った「ゾーンズ・オブ・ラブ:日本の現代美術」(ʼ91-ʻ92)、欧州で開催された「ア・キャビネット・オブ・サインズ:日本現代美術展」(ʼ91-ʻ92)などがある。

サブカルチャーと美術

1990年代に入り、マンガやアニメをはじめとしたサブカルチャーを享受した60年代生まれのアーティストたちは、その影響を作品に取り込んで美術表現に革新をもたらした。消費社会やポピュリズムへの自己批判を含む中原浩大、奈良美智、村上隆らのこうした動向はネオ・ポップと称される。なかでも村上は伝統的な日本美術の二次元性とポップカルチャーを結びつけて「スーパーフラット」という概念を提唱し、既存のハイ・アートや欧米中心の美術史を撹乱した。

ポストコロニアル理論

植民地支配による社会政治的・文化的影響を批判的に分析し、新しい視点で歴史を読み直そうとする態度。本展では戦後80年を経た現在、日本の帝国主義や戦時中の隣国の侵略、植民地主義を現代から読み直すアーティストたちの試みを取り上げている。

フェミニズム

フェミニズムと美術の関わりは、現代美術において重要な主題のひとつである。日本においては1990年代に入って20代女性写真家が頭角を現したことによって世間の注目を集め、フェミニズムにフォーカスした展覧会が多発した。「ジェンダー:記憶の淵から」(ʼ96 /東京都写真美術館)、「デ・ジェンダリズム:回帰する身体」(ʼ97/世田谷美術館)、「揺れる女/揺らぐイメージ:フェミニズムの誕生から現代まで」(ʼ97/栃木県立美術館)など。当時「女の子」と位置づけたジェンダーバイアスに対し、女性による抵抗の表現と読み直しは現在も続いている。

美術館の開館ラッシュ

1986-91年のバブル景気に支えられ、新たに、日本では80年代末から90年代前半にかけて全国各地で美術館の開館が相次いだ。広島市現代美術館/横浜美術館(ʼ89)、水戸芸術館現代美術センター/DIC川村記念美術館/ワタリウム美術館(ʼ90)、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(ʼ91)、ベネッセハウスミュージアム/愛知県美術館(ʼ92)、東京都現代美術館/東京都写真美術館/豊田市美術館(ʼ95)など。

芸術祭の活況

1980年代半ば以降、日本では、地域の活性化を図るために地方自治体が旗振り役となり、市街地や屋外空間を舞台にした「芸術祭」が各地で開催されるようになった。大地の芸術祭・越後妻有アートトリエンナーレ(ʼ00-)、横浜トリエンナーレ(ʼ01-)、瀬戸内国際芸術祭(ʼ10-)などが知られるが、コミュニティと協働する参加型の美術表現にはこうした舞台で発展したものも少なくない。

タイトルについて

本展のタイトル「時代のプリズム」(英語タイトルPrism of the Real)は、1989年から2010年までの日本で生まれた美術表現が、外からきた光を透過し波長成分に分解する、計測器具としての分光器=プリズムの役割を担ってきたことを意味しています。そこには、この「時代」を一面的なものとして捉えることはできないという思いが込められています。現代美術は、社会政治的な動向や情報を解釈し、取り入れるためのレンズであったと同時に、豊かな国際交流の時代において日本の文化的な伝統と実践をインスピレーションとし発信をうながすメディアでもありました。そして、日本のアーティストや海外から日本へとやってきたアーティストは、日本の文化や社会との関わりを通して世界を、現実を観察し、透徹した分析をほどこしたのです。このような意味で、本展では「プリズム」というキーワードを掲げつつ、日本の中で、そして日本を超えて生まれた表現の多様な構成要素を取り上げます。

Curatorsʼ comments

国立新美術館との今回のコラボレーションは、私たちM+の国際性に富んだコレクションや企画において、今後日本の現代美術をより広く、より深く扱うための重要な節目となるでしょう。「時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989–2010」が焦点を当てるのは、日本の文化と社会が大きな変革を迎えた、グローバル化の最初の20年です。現代アートが実り多い交流と対話の場として機能していたこの時期に対して、私たちは自信を持って新たな視点を提示します。国家という枠組みを超えた豊かな国際性の歴史を再提示するとともに、21世紀においてもより広い世界の中で対話を続けることの重要性について、考え直す機会を皆さまに提供したいと思っています。

ドリアン・チョン (M+アーティスティック・ディレクター、チーフ・キュレーター)

日常に向けた眼差しを投射する、社会政治的なメッセージを帯びたアーティストたちの実践が、日本で、日本から、力強く独自性に富んだ美術表現を生みだした時代を、振り返ります。このチャレンジを、香港・M+、東京・国立新美術館、アジアの2都市に根差す美術館の対話によって試み、複数の視点から、私たちをとりまく社会、政治、経済、テクノロジーがダイナミックに変化した、複雑な時代に立ち現れた美術表現を捉えます。

神谷幸江 (国立新美術館 学芸課長)

М+との協働

本展は、国立新美術館と、アジア地域のパートナー美術館である香港M+との協働キュレーションにより実現しました。

M+, Hong Kong

Photo: Kitmin Lee

Courtesy of M+, Hong Kong

M+とは

M+はアジアの現代視覚文化(ヴィジュアルカルチャー)のグローバルミュージアムです。香港の西九龍文化地区(WestK)に位置し、20—21世紀の視覚芸術、デザイン、建築、映像、香港の視覚文化の作品の収集、展示、インタープリテーションに専念しています。ビクトリア湾のランドマークであるM+は、世界的に有名な建築事務所ヘルツォーク&ド・ムーロンが、TFPファレルズとアラップと提携して設計しました。延床面積65,000平方メートルの館内には33のギャラリーのほか、ラーニングハブ、映像センター、リサーチセンター、屋上庭園、その他のイベントやプログラムのためのスペースがあり、M+ファサードは世界最大級サイズのLEDスクリーンで、コミッション作品を中心とした映像プログラムを香港のスカイラインに映し出しています。M+はアジア各地およびそれ以外の地域からの作品を含む学際的なパーマネント・コレクションを保存管理しており、中でもハイライトは世界最大級の規模を誇る中国現代美術を集めたM+シグ・コレクションです。M+は現代視覚文化の研究と発表の拠点として思考と好奇心を触発します。

© 国立新美術館

国立新美術館とは

国立新美術館は、あらゆる国や地域の人々がさまざまな芸術表現を体験し、学び、多様な価値観を認め合うことができるアートセンターとして活動しています。国内最大級の展示スペースを生かした多彩な展覧会の開催や、美術に関する情報や資料の収集・公開・提供、さまざまな教育普及プログラムや国際文化交流の実施に取り組んでいます。

カタログ、作品リスト

|

展覧会に出品される作品を美しいカラー図版で収録し、キュレーターによる論考や解説、詳細な年表を収録した充実の一冊です。1989年から2010年までの約20年間、日本で生まれ、日本から世界へ発信された美術表現を多角的に再考するための重要な資料集であると同時に、展覧会記録にとどまらず、ページをめくるごとに多彩な表現に出会える、読み物としても楽しめる一冊です。 サイズ:B5変形判 |

作品リスト

鑑賞ガイド

時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010 鑑賞ガイド

スタッフ

キュレーション

キュラトリアル・ディレクター:ドリアン・チョン(M+アーティスティック・ディレクター、チーフ・キュレーター)

コーディネーティング・キュレーター:神谷幸江(国立新美術館学芸課長)

キュレーター:イザベラ・タム(M+ビジュアル・アート部門キュレーター)、尹志慧(国立新美術館主任研究員)

キュラトリアル・アシスタント:アネッサ・チャン(M+キュラトリアル・アシスタント)、伊澤拓人(国立新美術館研究補佐員)

展覧会アドバイザー:逢坂恵理子(国立新美術館長)、林寿美(インディペンデント・キュレーター)

会場デザイン

日埜直彦

アートディレクション

大岡寛典(大岡寛典事務所)

宮村ヤスヲ

主催、共催、助成

主催

国立新美術館、M+、独立行政法人日本芸術文化振興会、文化庁

共催

日本経済新聞社

助成

モンドリアン財団

movie

Walk-through

Artist's Interview|イントロダクション:新たな批評性

Artist's Interview|レンズ1:過去という亡霊

Artist's Interview|レンズ2:自己と他者と

Artist's Interview|レンズ3:コミュニティの持つ未来

関連図書

企画展に関する当館所蔵資料のリストをOPACでご紹介しています。

現在の特集展示のリストはこちら。

これらの資料は3階アートライブラリーでもご覧いただけます。

アートライブラリー利用案内はこちら。